香港理工大學成立電動車研究中心

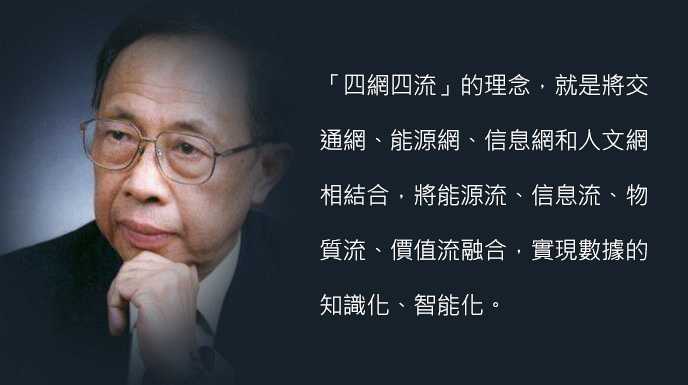

香港理工大學26日成立電動車研究中心,同時舉辦智慧電動車與碳中和能源論壇。研究中心由“亞洲電動車之父”、中國工程院院士、理大電動車研究中心主任陳清泉教授帶領,為電動車研發建立先進研發平台。

陳清泉在記者會上指,現在正是把握電動車研究和教育機遇的大好時機。“香港小小的地方,能夠國際化地聯通世界。”他強調,香港具有背靠祖國、聯通世界的優勢,新成立的電動車研究中心將有三個中心任務,其一便是爲大灣區和全球培育電動車創新型人才,積極與內地和香港企業合作。

其二是專注電動車汽車前沿研究,包括電動汽車與電網和5G網路的融合應用、材料的相關研究等;其三則是促進科研成果產業化,致力構建產學研協作平台,建立全產業鏈。

除特區政府支持外,電動車研究中心亦獲香港理工大學提供經費支援發展。電動車研究中心副主任兼電機及電子工程學系講座教授鄒國棠說,理大今年亦會推出電動汽車理學碩士課程,迄今已有400多名學生申請。

理大副校長(研究及創新)兼科技及創新政策研究中心主任趙汝恒指出,理大不止鼓勵研究中心“多發論文”,還希望研究團隊能與本地和國際電動車業界緊密合作,讓理大成為支持國家電動車發展的亮點,發揮影響力。

資料來源:香港中通社